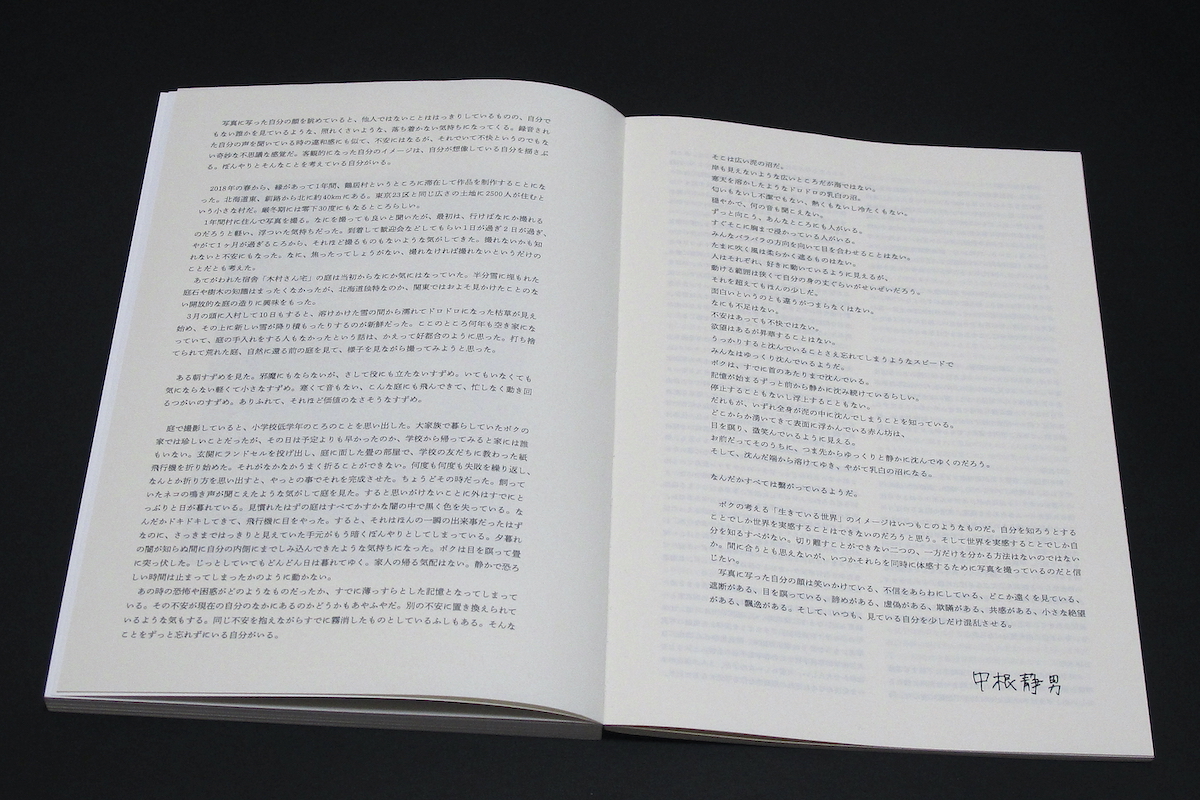

写真に写った自分の顔を眺めていると、他人ではないことははっきりしているものの、自分でもない誰かを見ているような、照れくさいような、落ち着かない気持ちになってくる。録音された自分の声を聞いている時の違和感にも似て、不安にはなるが、それでいて不快というのでもない奇妙な不思議な感覚だ。客観的になった自分のイメージは、自分が想像している自分を揺さぶる。ぼんやりとそんなことを考えている自分がいる。

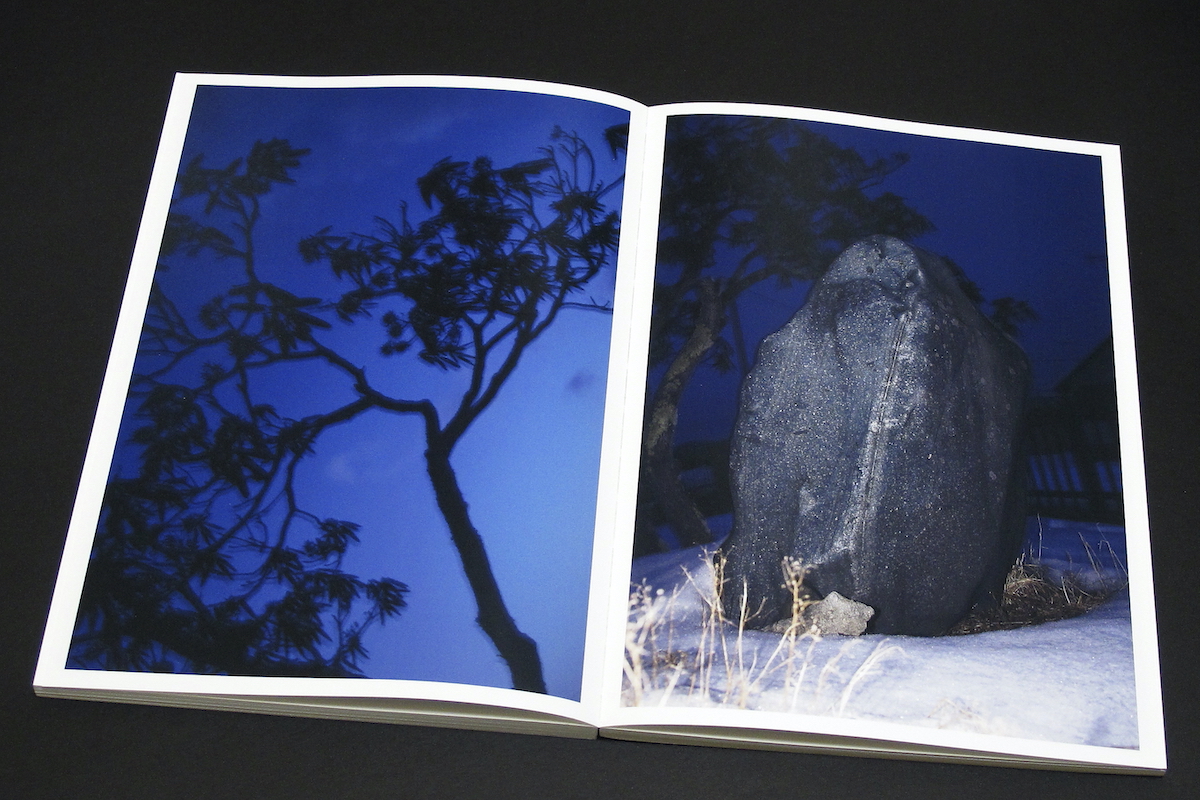

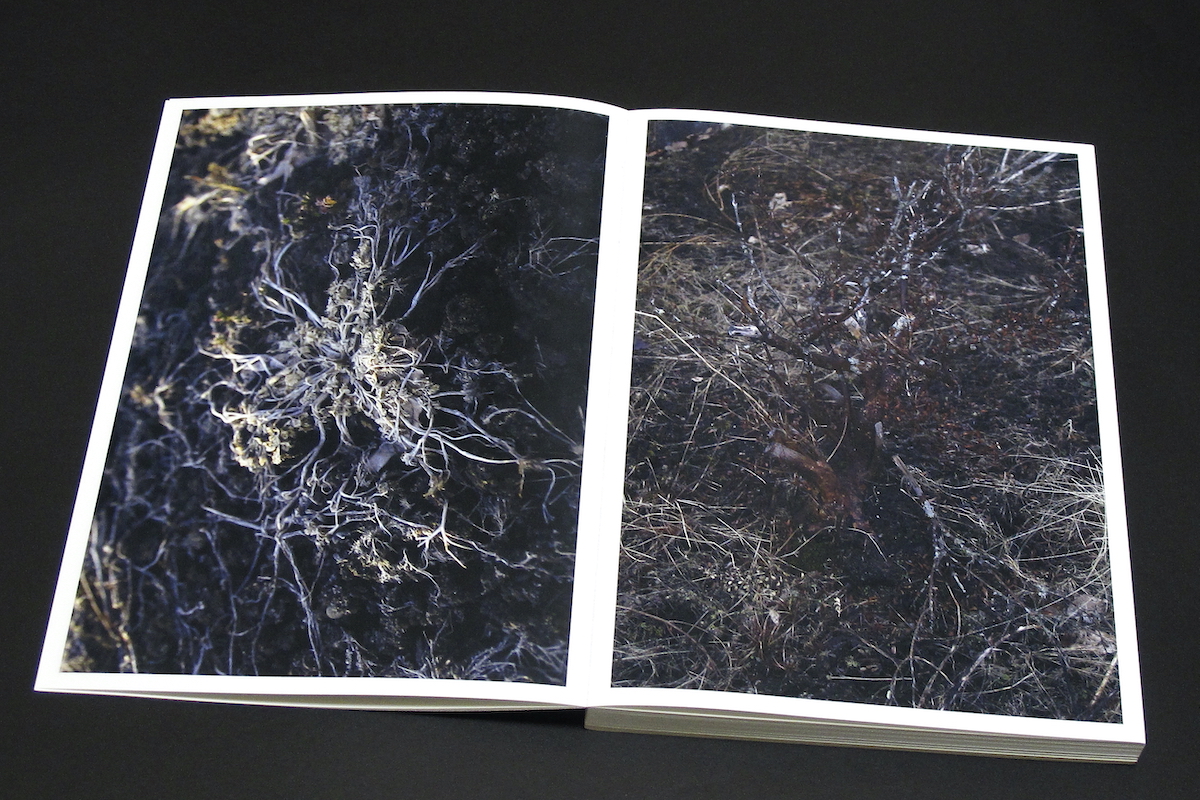

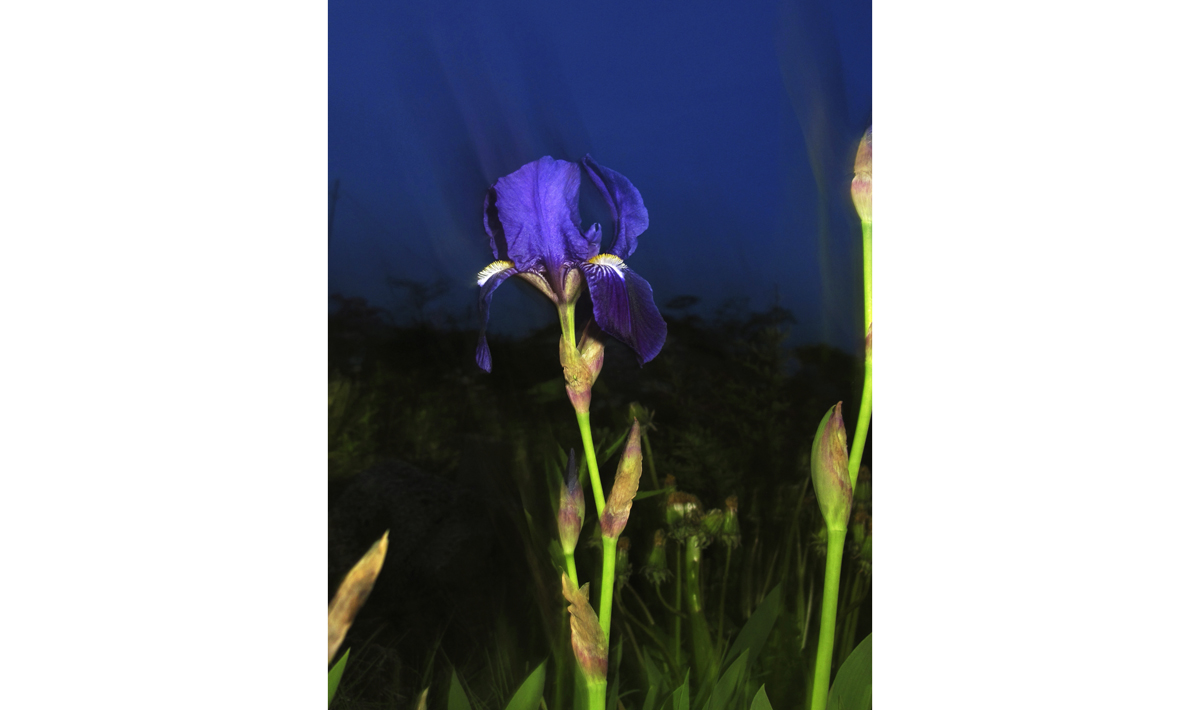

2018年の春から、縁があって1年間、鶴居村というところに滞在することになった。北海道東、釧路から北に約40kmにある。東京23区と同じ広さの土地に2500人が住むという小さな村だ。厳冬期には零下30度にもなるところらしい。1年間村に住んで写真を撮る。なにを撮っても良いと聞いたが、最初は、行けばなにか撮れるのだろうと軽い、浮ついた気持ちだった。到着して歓迎会などしてもらい1日が過ぎ2日が過ぎ、やがて1ヶ月が過ぎるころから、それほど撮るものもないような気がしてきた。撮れないかも知れないと不安にもなった。なに、焦ったってしょうがない、撮れなければ撮れないというだけのことだとも考えた。あてがわれた宿舎「木村さん宅」の庭は当初からなにか気にはなっていた。半分雪に埋もれた庭石や樹木の知識はまったくなかったが、北海道独特なのか、関東ではおよそ見かけたことのない開放的な庭の造りに興味をもった。3月の頭に入村して10日もすると、溶けかけた雪の間から濡れてドロドロになった枯草が見え始め、その上に新しい雪が降り積もったりするのが新鮮だった。ここのところ何年も空き家になっていて、庭の手入れをする人もなかったという話は、かえって好都合のように思った。打ち捨てられて荒れた庭、自然に還る前の庭を見て、様子を見ながら撮ってみようと思った。

ある朝すずめを見た。邪魔にもならないが、さして役にも立たないすずめ。いてもいなくても気にならない軽くて小さなすずめ。寒くて音もないこんな庭にも飛んできて、忙しなく動き回るつがいのすずめ。ありふれて、それほど価値のなさそうなすずめ。

庭で撮影していると、小学校低学年のころのことを思い出した。大家族で暮らしていたぼくの家では珍しいことだったが、その日は予定よりも早かったのか、学校から帰ってみると家には誰もいない。玄関にランドセルを投げ出し、庭に面した畳の部屋で、学校の友だちに教わった紙飛行機を折り始めた。それがなかなかうまく折ることができない。何度も何度も失敗を繰り返し、なんとか折り方を思い出すと、やっとの事でそれを完成させた。ちょうどその時だった。飼っていたネコの鳴き声が聞こえたような気がして庭を見た。すると思いがけないことに外はすでにとっぷりと日が暮れている。見慣れたはずの庭はすべてかすかな闇の中で黒く色を失っている。なんだかドキドキしてきて、飛行機に目をやった。すると、それはほんの一瞬の出来事だったはずなのに、さっきまではっきりと見えていた手元がもう暗くぼんやりとしてしまっている。夕暮れの闇が知らぬ間に自分の内側にまでしみ込んできたような気持ちになった。ぼくは目を瞑って畳に突っ伏した。じっとしていてもどんどん日は暮れてゆく。家人の帰る気配はない。静かで恐ろしい時間は止まってしまったかのように動かない。あの時の恐怖や困惑がどのようなものだったか、すでに薄っすらとした記憶となってしまっている。その不安が現在の自分のなかにあるのかどうかもあやふやだ。別の不安に置き換えられているような気もする。同じ不安を抱えながらすでに霧消したものとしているふしもある。そんなことをずっと忘れずにいる自分がいる。

そこは広い泥の沼だ。

岸も見えないような広いところだが海ではない。寒天を溶かしたようなドロドロの乳白の沼。匂いもないし不潔でもない、熱くもないし冷たくもない。穏やかで、何の音も聞こえない。ずっと向こう、あんなところにも人がいる。すぐそこに胸まで浸かっている人がいる。みんなバラバラの方向を向いて目を合わせることはない。たまに吹く風は柔らかく遮るものはない。人はそれぞれ、好きに動いているように見えるが、動ける範囲は狭くて自分の身の丈ぐらいがせいぜいだろう。それを超えてもほんの少しだ。面白いというのとも違うがつまらなくはない。

なにも不足はない。

不安はあっても不快ではない。

欲望はあるが昇華することはない。うっかりすると沈んでいることさえ忘れてしまうようなスピードでみんなはゆっくり沈んでいるようだ。ぼくは、すでに首のあたりまで沈んでいる。記憶が始まるずっと前から静かに沈み続けているらしい。停止することもないし浮上することもない。だれもが、いずれ全身が泥の中に沈んでしまうことを知っている。どこからか湧いてきて表面に浮かんでいる赤ん坊は、目を瞑り、微笑んでいるように見える。お前だってそのうちに、つま先からゆっくりと静かに沈んでゆくのだろう。そして、沈んだ端から溶けてゆき、やがて乳白の沼になる。

なんだかすべては繋がっているようだ。

ぼくの考える「生きている世界」のイメージはいつもこのようなものだ。自分を知ろうとすることでしか世界を実感することはできないのだろうと思う。そして世界を実感することでしか自分を知るすべがない。切り離すことができない二つの、一方だけを分かる方法はないのではないか。間に合うとも思えないが、いつかそれらを同時に体感するために写真を撮っているのだと信じたい。写真に写った自分の顔は笑いかけている、不信をあらわにしている、どこか遠くを見ている、遮断がある、目を瞑っている、諦めがある、虚偽がある、欺瞞がある、共感がある、小さな絶望がある、飄逸がある。そして、いつも、見ている自分を少しだけ混乱させる。

写真家、中根静男の写真集。